巴裡 小川軒の歴史

巴裡 小川軒の歴史は、幕末までさかのぼります。

1、鉄五郎の生誕から小川軒ができるまで

江戸末期から明治時代にかけ、日本は近代化の道を歩むことになりました。そんな時代、東京・神田界隈のとある米屋で、小川三平の次男として小川鉄五郎が生まれます。

鉄五郎は若かりし頃、やんちゃが過ぎて家に居つかず、横浜で暮らすことになります。

明治維新を境に、日本の開国に商機を見出した欧米の外交官や実業家などが東京に押し寄せ、東京にほど近い横浜を中心に居留を始めていました。

そんな横浜で、鉄五郎は英国人の家に出入りするようになり、そこで欧米の文化に接することになります。当然、欧米の食文化も身近にありました。

1905年、日清戦争に従軍し、奉天会戦に参加します。

(奉天会戦時の鉄五郎)

帰国後、横浜で接した欧米の食文化をもとにして、1905年、洋食屋を東京・汐留ではじめます。その名は「小川軒」。のちの巴裡 小川軒の礎となる洋食屋が産声を上げた瞬間でした。開店当初は、ビフテキなどの簡素な洋食を提供していました。

ほどなくして、汐留からお隣の新橋にお店を移動します。

現在の新橋駅は、新橋へお店を移転した後に竣工したため、「新橋駅前の小川軒」と言われると鉄五郎は不機嫌になったようです。

「小川軒が新橋駅より先にできたのだから、小川軒前の新橋駅だ!」と。

(新橋のお店の前で)

(スタッフと鉄五郎の子供たち。写真左端の子供が次男の順)

2、順の小川軒への参画~戦後の小川軒の再興

お客さまやスタッフに恵まれて、明治・大正・昭和の激動の時代でも、小川軒はどうにか営業を続けることができました。

鉄五郎は家族にも恵まれ、子供が9人いました。

長男は早くして他界したため、次男の「順」が鉄五郎のもとで働くことになります。

順は、建築家を目指して大学への進学を希望していました。その夢をなかなか捨てきれない中で小川軒の常連のお客さまの、次の一言が順の背中を押しました。

“ わざわざ新橋までの電車賃を払ってまで、みんな小川軒にご飯を食べに来てくれているんだよ。

そんなみんなに愛されているお店を継ぐことは、とても素敵なことじゃないか”

(昭和4年頃。大きくなった順と父鉄五郎)

時代は昭和に入り、軍靴の音が聞こえ始めます。鉄五郎の家族も戦禍に巻き込まれ、子供の多くは出征します。

順は南太平洋へ、七男の「斌(あきら)」は大学に在籍中、学徒出陣で満州へと赴きます。

(戦地での順)

(第二次大戦中。六男「繁樹」の出兵)

終戦後、帰国した順は、焼け野原となった東京で、小川軒の再興に取り掛かります。

順の兄弟も徐々に戦地から引き揚げてきます。しかし、七男の斌だけは消息が掴めませんでした。

兄弟は肩を落としながらも、斌は満州の地で戦死したのだと諦めていました。

戦後3年が経ったある日、新橋のお店に順を訪ねてきた人がいました。

その人は、栄養不足でやせ細っていましたが、順にはそれが一目で斌だと分かりました。戦後、斌はソ連軍の捕虜となり、シベリアに抑留されていたのでした。

感動の再開の後、順は、さぞかし腹を減らしていたであろう斌に、

「何が食べたい?ビフテキか?なんでも作るぞ!」

と張り切って声を掛けました。

その問いに、斌は

「クリームソーダ」

と応えたようです。

順は肩透かしを食らいましたが、「シベリアでは甘いものがなかなか手に入らず、どうしても甘いクリームソーダが飲みたかった」と、のちに斌は話していました。

(七男の斌)

斌が帰国し、順と斌は、兄弟げんかをしながらも、二人三脚で戦後の小川軒の再興に奔走します。

戦後日本の欧米文化の浸透や急速な経済発展も後押しとなり、小川軒は、夜遅くまで多くのお客さまの笑い声が響くようになりました。

英文学者の吉田健一さんも新橋の小川軒によくご来店いただいたお客さまの一人でした。

(新橋のお店でご機嫌の吉田健一さん)

(戦後、復興の進む新橋駅と小川軒)

3、レイズン・ウイッチの誕生

レストランが順調に行くなかで、順がもっとも大切に考えていたこと、それは「材料へのこだわり」でした。

その想いは、

「材料八割、腕二割」

という順の遺した言葉に示されています。

順は、

「一万円のエビで素人が作ったエビフライと、千円のエビでプロが作ったエビフライ、それは一万円のエビで素人が作ったもののほうがおいしいに決まっている」

といったようです。

それほど、順は材料の吟味にこだわりました。そのこだわりが、多くのお客様に支持された理由なのかもしれません。

そんな中、レストランだけではなく、物販も手掛けようと斌は考えます。その中で検討された一つが、洋菓子でした。

斌は、新橋のお店に洋菓子のショーケースを置くために、レストランのテーブルの幾つかを片付けようとします。

それを見た順は激怒し、兄弟げんかが始まりました。

料理人である順は、料理を召し上がるお客さま用のテーブルが減ることに、納得がいかなかったのです。

一方の斌も順と同じ血を引いた兄弟、一歩も引きません。結局順が折れ、めでたく洋菓子のショーケースが設置されました。

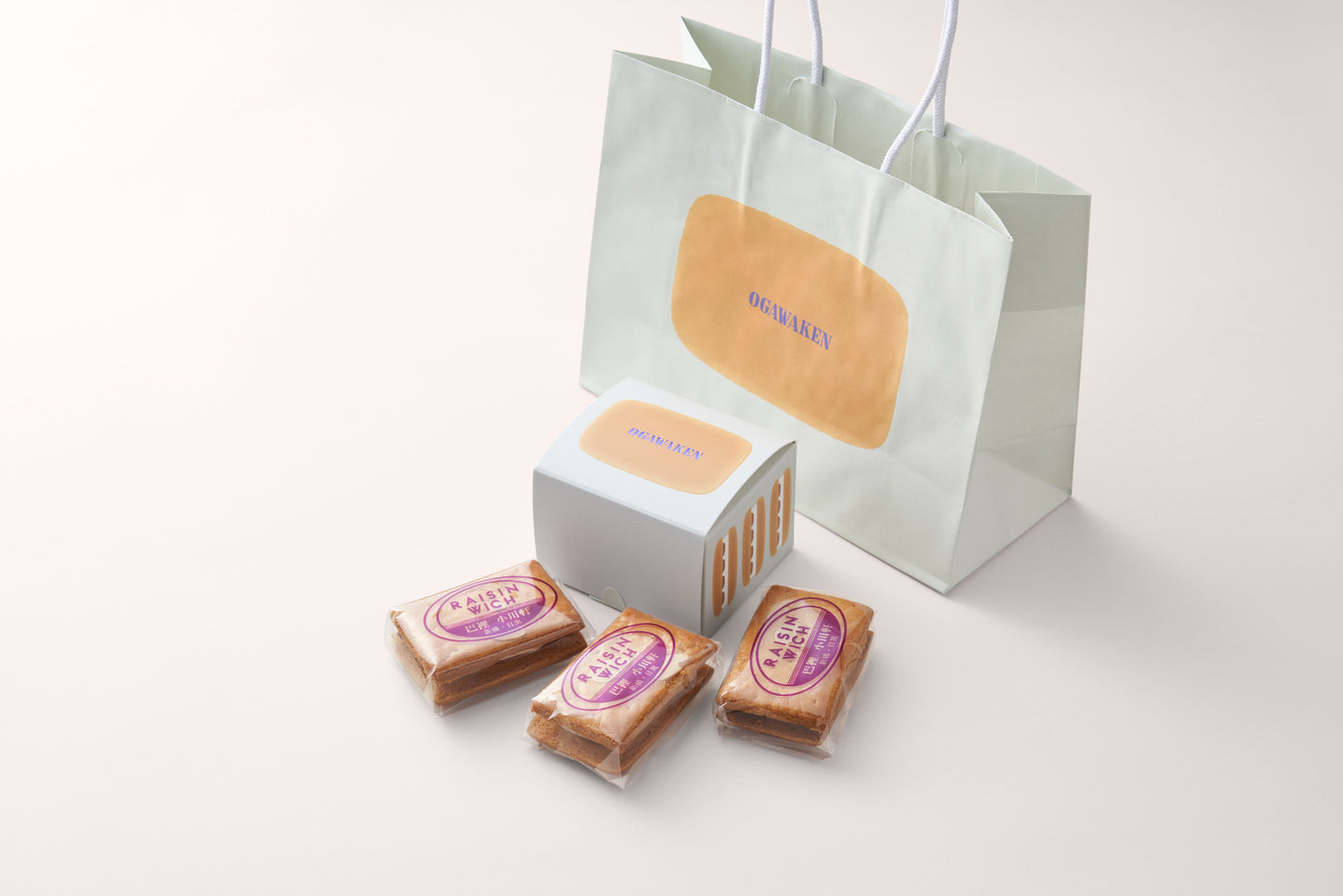

そこで誕生したのが、レイズン・ウイッチです。

当初は、大きなクッキーを焼いて、クリームとレーズンをサンドしていたようです。それをショートケーキのように三角形にカットし、販売をしていました。

しかし、上手に切れないなどの理由から、小さな形で販売をするようになります。当時は丸い形でした。

(当初のレイズン・ウイッチは丸い形)

販売当初、お菓子は全く売れませんでした。

当時、斌は湘南に住んでおり、新橋までの通勤には東海道線を使っていました。

どうにか洋菓子販売を軌道に乗せたい、その一心で斌は、東海道線で帰宅途中に、残ったレイズン・ウイッチを車内で配り歩いたようです。

そういった努力もあり、レイズン・ウイッチは、レストランとしての小川軒の中で徐々に市民権を得ていきます。

1967年(昭和42年)、戦後の闇市の流れを色濃く残した新橋一帯に再開発の白羽の矢が立ちます。それが現在まで続く、巴裡小川軒新橋店が店を構える「新橋駅前ビル」です。

(竣工当初の新橋駅前ビルと小川軒)

(新橋駅前ビルから旧新橋駅舎を望む)

(店内でコーヒーを飲む順)

4、代官山への移転から現在まで

再開発に伴い、順と斌は、代官山の土地を紹介されます(現在の代官山小川軒の地)。

当初、順は新橋からの移転に乗り気ではありませんでした。

それもそのはず、花柳界のある新橋や常に時代の最先端を行く銀座界隈は、繁華街として、昔も今と変わらず東京の中心地でしたが、その当時の代官山は今とは異なり、田園風景が広がる地域でした。

順としては、「東京の中心で商売をしたい」そんな理由で新橋に残りたかったのでしょう。

(代官山でお店建設のため、地鎮祭中の斌(左)と順)

順には4人の息子がおり、昭和40年前後からそのうち3人が小川軒で働くことになります。また、順の甥も経営に参画することになり、ファミリービジネスとしての円熟期を迎えます。

(竣工した代官山のお店)

(テレビの料理番組に出演中の順)

そのさなか、昭和48年、順が出張先の神戸で持病の心臓病で急逝します。享年63歳でした。

戦後の焼け野原から、小川軒の復興に順と二人三脚でまい進してきた斌は、順の息子たちが小川軒に参画したのを契機に、そろそろ引退を考えていました。

引退後は、順と二人、銀座で「胡椒亭(こしょうてい)」という小さなレストランをやろうと密かに計画していましたが、かなわぬ夢となりました(その後、胡椒亭は1998年まで銀座にありました)。

鉄五郎からレストランを引き継ぎ、小川軒の再興に奔走した順と斌の時代は過ぎ去り、昭和後期からは、順の息子たちの時代になります。

順の長男は、そのまま代官山小川軒を継ぎ、引き続き順の料理をベースにしつつ時代に応じた料理へと昇華させていきます。

三男はお茶の水でレストランを、順の甥は鎌倉でレイズン・ウイッチのお店を開業します。

そして次男は、順や斌の時代から続く洋菓子全般を引き継ぎ、巴裡 小川軒として目黒の工房および目黒と新橋の店舗を引き継ぎました。

巴裡 小川軒ができてからは、レイズン・ウイッチはもちろんですが、その他の焼き菓子やケーキのラインナップを充実させてきました。

順と斌の兄弟げんかの産物の「レイズン・ウイッチ」

巴裡 小川軒はレイズン・ウイッチはもとより、そのほかのお菓子についても、「材料八割・腕二割」の順の言葉を大切に、毎日、目黒の工房で一つひとつ丁寧に作られる、焼きたてのお菓子をお客さまにお届けしています。

創業の地「新橋」で鉄五郎や順・斌に想いを馳せながら。